初心者必見!内政の極意!伝授します。

Civ7ファンの皆さんこんにちは。

今回はCiv7の内政関係のゲームシステムの中でも理解が難しいと思われる「建造物」について解説していきます。

「建造物」と一言で言っても、解説する内容はかなり多いので覚悟してください。

では、解説スタートです!

※音量注意

Civ7の建造物とは?

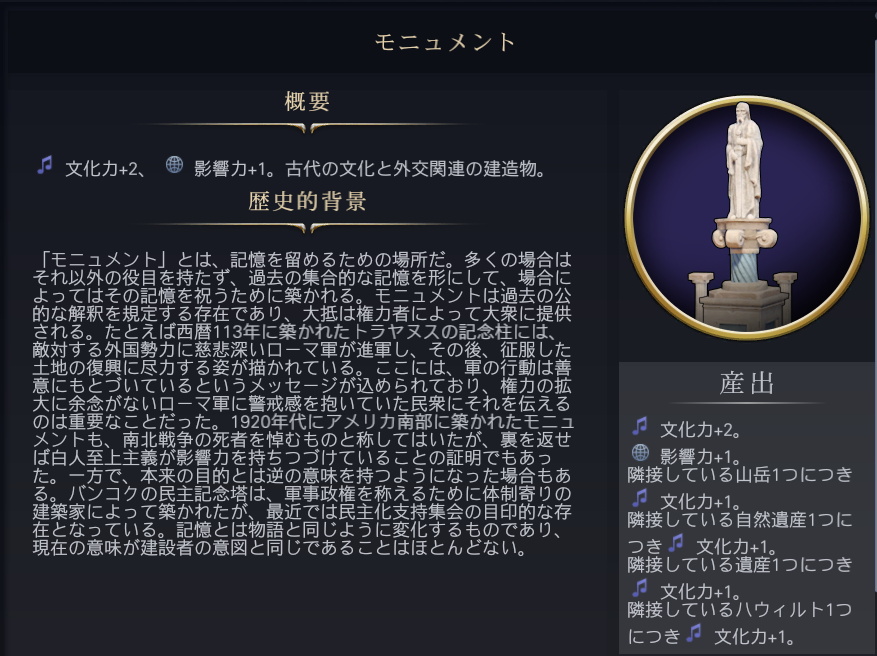

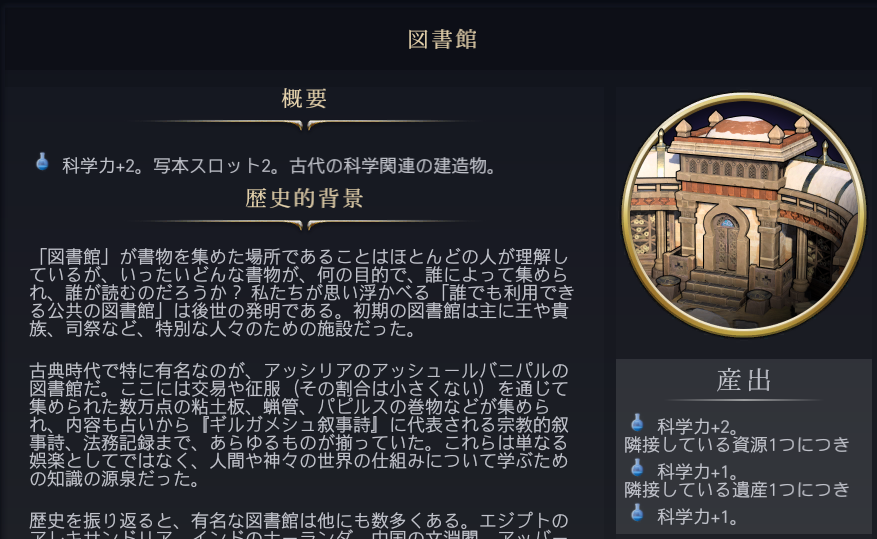

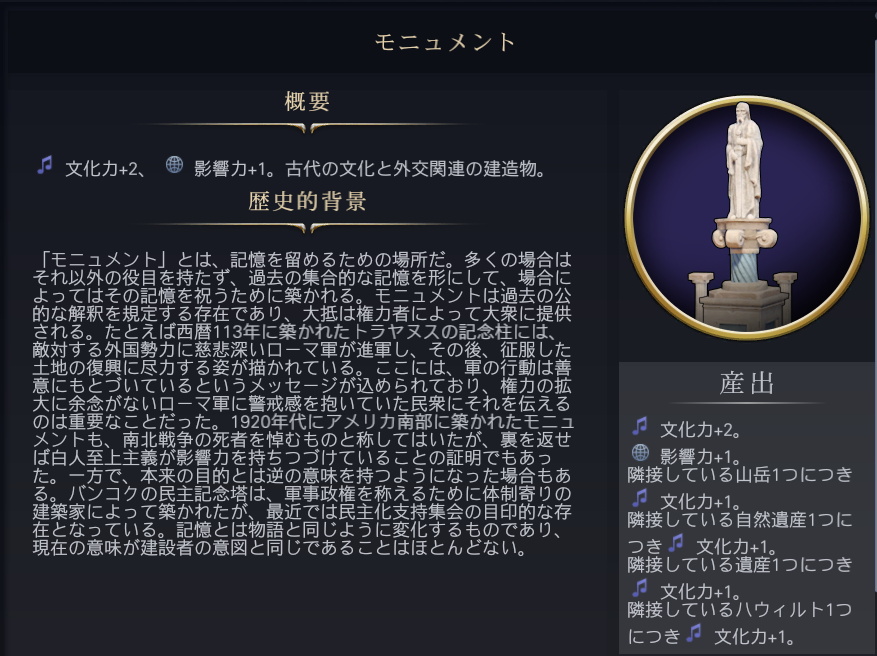

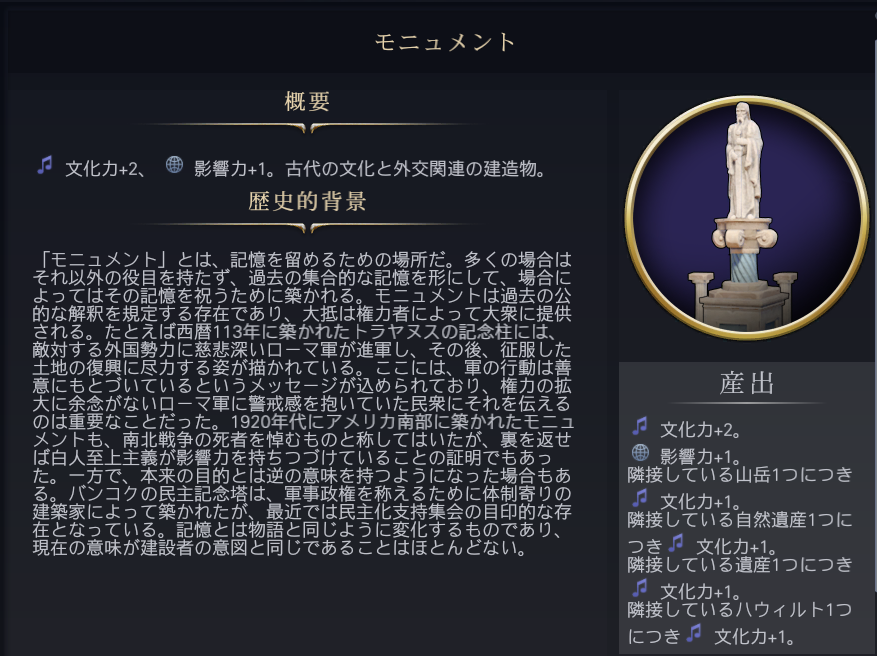

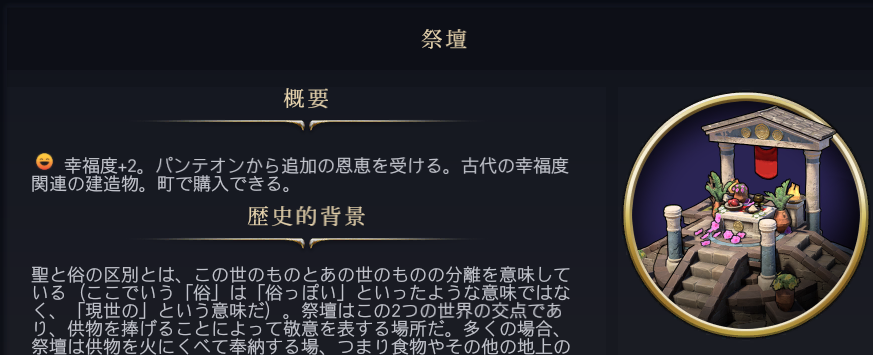

Civ7の建造物とは、例えば↓のようなものを指します。

※ここでは「概要」と「産出」の部分だけざっくり読んで貰えればOK

これら3つの建造物の「概要」と「産出」の部分を読んでもらうと分かる通り、Civ7の建造物には新しい要素がけっこう多いです。

食料関連の倉庫建造物、時代を問わない建造物や古代の建造物、文化と外交と科学関連の建造物、隣接ボーナスなどなど、、、

初めての方は分からないことだらけかもしれませんが、この記事では建造物の基礎となる知識について順番に解説していきますのでご安心ください。

建造物の特徴・建てると起きること

まず最初に、建造物の特徴や建てることで起きることについて軽く説明します。

- 居住地の出力が上がる。

※建造物の出力の値は、それを建てたタイルの素の出力は参照しない。 - 建造物はタイルに建てる。基本的には1タイルにつき建造物は2種類まで建てることができる。

- 建造物を建てたタイルは市街区域(市街タイル)になる。

建造物でタイルの建造物スロット(2スロット)を埋めると街区(街タイル)になる。

タブンネ - 居住地の人口が1増える(この人口1は建造物で出力を出すのに使われているようで、ターン経過で人口が増えた時のように施設を建てたり専門家を呼ぶことはできない)

- 周り1タイル分領土を拡大する(都心から3タイル以内のみ)

建造物を建てると領土を拡大すると言いましたが、↓の画像のように赤のタイルに建造物を建てた結果、青のタイルは広がったけど緑のタイルは広がらないというバグ(?)も起きる時があります。

建造物を建てる時の画面の見方

深緑と薄緑と黄色に塗られたタイルが出てくる↓の画面についても解説しておきます。

色が見え辛い方には識別が難しそうな画面。。。

まず、深緑と薄緑と黄色のタイルは全て、指定した建造物を建てることができるタイルを表しています。(この例ではバザールを指定しています)

色付けされていないタイルには建てることができません。

色による意味の違いはこうです。

深緑タイル:既に市街区域になっているタイル。

もう1つ建造物を建てることができる状態 or 陳腐化された建造物があり、それを改築できる状態。

タイルの中にある2つの枠の内の片方が青い丸になっていると、もう1つ建造物を建てることができる状態を表しています。

2つの枠が両方埋まってるタイルは改築できる状態を表しています。

※陳腐化については後で軽く解説します。

薄緑タイル:建造物を建てると新しく市街区域になるタイル。

黄色タイル:既に郊外タイルになっており、既存の施設を潰さないと建造物を建てて市街区域にすることができないタイル。この例の黄色丸のタイルでは農場が既に建てられている。

※郊外タイルとは施設が建っているタイルのことを指します。

ちなみに、出力の内訳を確認したい場合はカーソルを確認したいタイルの上に持って行くと、隣接ボーナスや周りのタイルの建造物に与えるボーナスなどを確認することができます。

建造物を建てることができるタイルの条件

建造物を建てることができるタイルの条件はいくつかあります。

- 都心タイル

- 都心タイルの周りのタイル

- 建造物・遺産を建てたタイルの周りのタイル

- 資源・山岳・自然遺産・遺産のタイルには建てることができない。

- 時代を問わない建造物もしくはその時代の建造物が既に2つ建っているタイルにも建てることができない。

ちなみに、遺産は領土内で且つ遺産の建築条件を満たしていれば、建造物や遺産を建てたタイルの隣じゃなくても建てることができます。

↓は空中庭園の例です。赤で囲ったタイルは建造物・遺産の隣ではありませんが、建てることができるのを確認できます。

更にちなみに、遺産を都心タイルから離れたところに建設しても、その遺産の隣に建造物を建てて市街区域にするということはできません。

「建造物は都心から広がるように建っていくもの」というのがCiv7開発スタッフのリアルな街づくりらしいですから、そういう仕様なのも納得です。

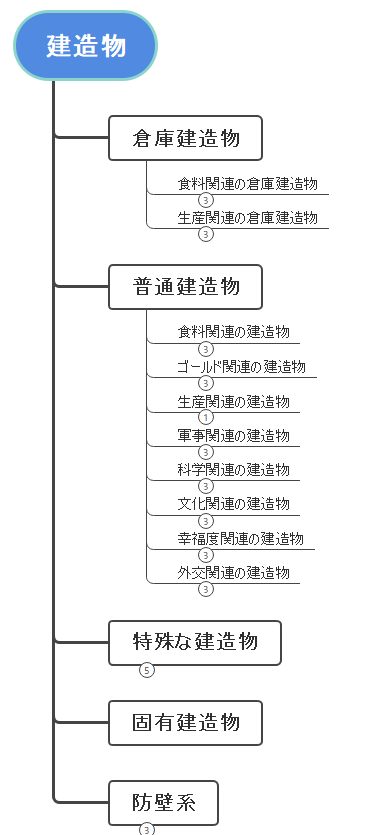

建造物の種類

建造物にはいくつもの種類があります。

細長くて見づらいかもしれませんが、私が建造物の情報管理に使ってるメモの画像を貼っておきます。

ここからは建造物の種類ごとの特徴を解説していきます。

今回は倉庫建造物と普通建造物について焦点を当てていきます。特殊な建造物や固有建造物、防壁系については別の記事で解説できればなと思っています。

倉庫建造物

倉庫建造物とは、最初にお見せした3つの建造物の中だと「穀物庫」が該当します。

倉庫建造物には6つの特徴があります。ここからはこれらを解説していきます。

- 施設の出力強化

- 大きく分けて2種類ある

- 時代を問わない

- 町で購入可

- 維持費がかからない

- 効果は重複される

倉庫建造物の特徴①:施設の出力強化

倉庫建造物は穀物庫のように、「農場、牧草地、プランテーションの食料+1」といった、施設の出力を強化する効果を持っています。

倉庫建造物の特徴②:大きく分けて2種類ある

穀物庫は食料関連の倉庫建造物ですが、生産関連の倉庫建造物もあります。例えば、「レンガ工場」などがそうです。

レンガ工場は、↑に書いてある通り、「粘土採取場、鉱山、採石場の生産力+1」する倉庫建造物です。

倉庫建造物の特徴③:時代を問わない

穀物庫やレンガ工場のような倉庫建造物は、古代に解禁される建造物ですが「時代を問わない」特徴を持っているので、探検時代や近代になっても陳腐化されません。

※時代を問うタイプの建造物は、時代が進むと陳腐化され出力が大幅に落ちます。

倉庫建造物の特徴④:町で購入可

Civ7では、プレイヤーが作った都市(Civ5や6ではそう呼ばれていた)のことを「居住地」と呼びます。

そして、2つ目以降に作った居住地は、町→都市へと進化(?)させることができます。

※1つ目の居住地は最初から都市。

このシステムを採用しているCiv7では、町の状態のままで作ることができる建造物の種類が限られています。

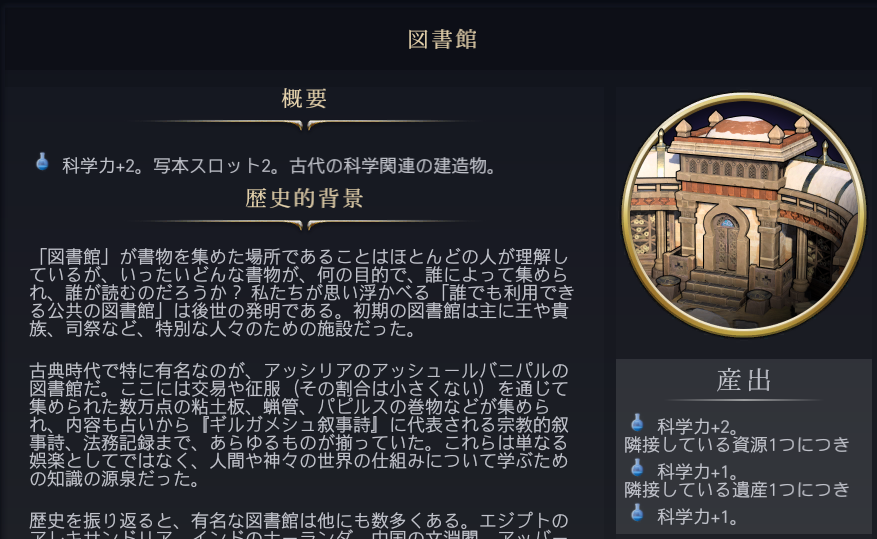

例えば、Civシリーズをやってきた皆さんが大好きな建造物の1つである「図書館」ですが、こちらの建造物は町には建てることができません。

「出来立てほやほやの町に図書館なんて文化的な建造物があるわけないじゃないですか」ということですね。

で、大体の建造物は都市に進化させないと建てられないのですが、倉庫建造物は町でも建てることができます。

倉庫建造物の特徴⑤:維持費がかからない

建造物は基本的には維持費がかかるが、倉庫建造物(と宮殿)には維持費がかからない。

↓の画像で言うと、木挽き穴とレンガ工場と穀物庫と釣り埠頭が倉庫建造物だが、いずれも維持費はゼロである。

倉庫建造物の特徴⑥:効果は重複される

古代を抜けて探検時代に入ると、「製粉所」という食料関連の倉庫建造物が解禁されます。

製粉所も穀物庫と同じく「農場、牧草地、プランテーションの食料+1」という施設強化の効果を持っています。

例えば探検時代に入ってから同じ居住地内に穀物庫と製粉所を建てると、この効果は重複し、農場と牧草地とプランテーションの食料は+2されることになります。

普通建造物

最初にあげた3つの建造物の中だと、モニュメントや図書館がこれに該当します。

ゲーム内にはこれら建造物の総称が無く、なんと呼ぼうか少し悩んだんですが、「普通建造物」と呼ぶことにしました。

普通ですね。

普通建造物の特徴①:隣接ボーナスがある

普通建造物にはそれぞれ隣接ボーナスというものが設定されています。Civ7の内政の多くはここに頭を悩ませることになります。タブンネ

図書館を例にあげると、「産出」の欄に書いてある通り、資源や遺産から隣接ボーナスを得ることができます。

↓のように、赤タイルに建てようとした時、隣の資源から隣接ボーナスをもらっています。素の出力が科学力2なので、それに科学力+2して、合計が科学力4になります。

また、青タイルの場合は周りに資源も遺産も無いので、素の出力の科学力2しか出ません。

隣接ボーナスは建造物によって異なります。

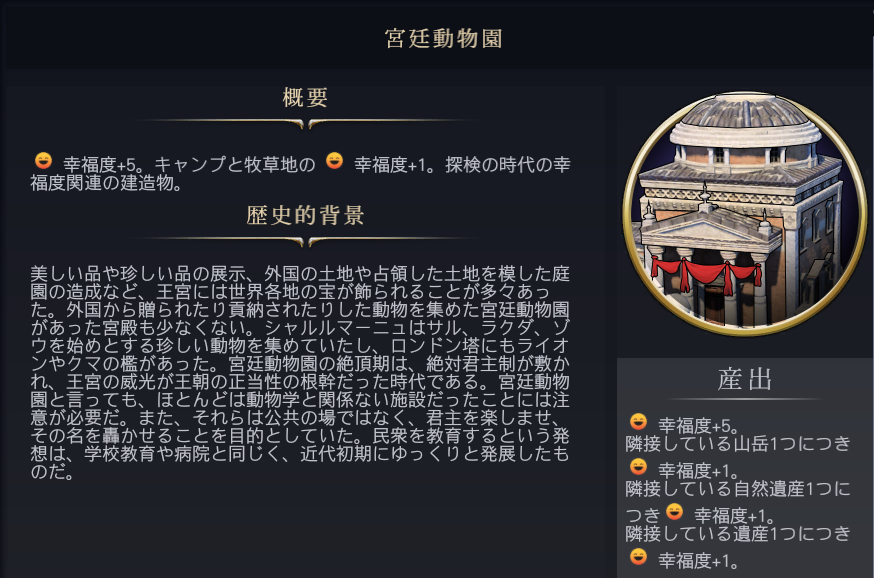

例えば、「宮廷動物園」は図書館と違い、資源から隣接ボーナスは得られず、代わりに山岳や自然遺産から隣接ボーナスを得ることができます。

遺産から隣接ボーナスを得ることができるのはどちらも同じです。

普通建造物の特徴②:大きく分けて8種類ある

食料関連、ゴールド関連、生産関連、軍事関連、科学関連、文化関連、幸福度関連、外交関連の8種類(多すぎ!?)の普通建造物があります。

上で話した図書館は科学関連の建造物、宮廷動物園は幸福度関連の建造物です。

では最初に紹介した3つの建造物の中の1つのモニュメントについても見てみましょう。

ただでさえ種類が多く、一つ一つの建造物に隣接ボーナスが設定されてもいて混乱してしまう話なのに、両方の性質を持った建造物まで出てくるなんて酷くないですか?

ですがご安心ください。建造物の隣接ボーナスには種類ごとに法則性があります。

それを今から解説します。これを理解すればもう何も怖くありません。

普通建造物の種類ごとの隣接ボーナスの覚え方

再度記載しておきます。普通建造物には8種類あります。

食料関連、ゴールド関連、生産関連、軍事関連、科学関連、文化関連、幸福度関連、外交関連

そして↓がそれぞれの種類の建造物の隣接ボーナスになります。

食料・ゴールド関連 :航行可能な河川・沿岸から隣接ボーナス+1を得る

生産・軍事・科学関連:資源から隣接ボーナス+1を得る

文化・幸福度関連 :山岳・自然遺産から隣接ボーナス+1を得る

上記7種類全て :遺産から隣接ボーナス+1を得る

このように、種類ごとに隣接ボーナスの貰い方が決まっているので、これさえ覚えていればかなり内政のことを考えるのが楽になります。

隣接ボーナスによって貰える出力の種類は↓になります。基本的にはそれぞれの種類ごとの出力が増えるだけなので、こちらも簡単に覚えられると思います。

食料関連 :食料+1

ゴールド関連 :ゴールド+1

生産・軍事関連:生産力+1

科学関連 :科学力+1

文化関連 :文化力+1

幸福度関連 :幸福度+1

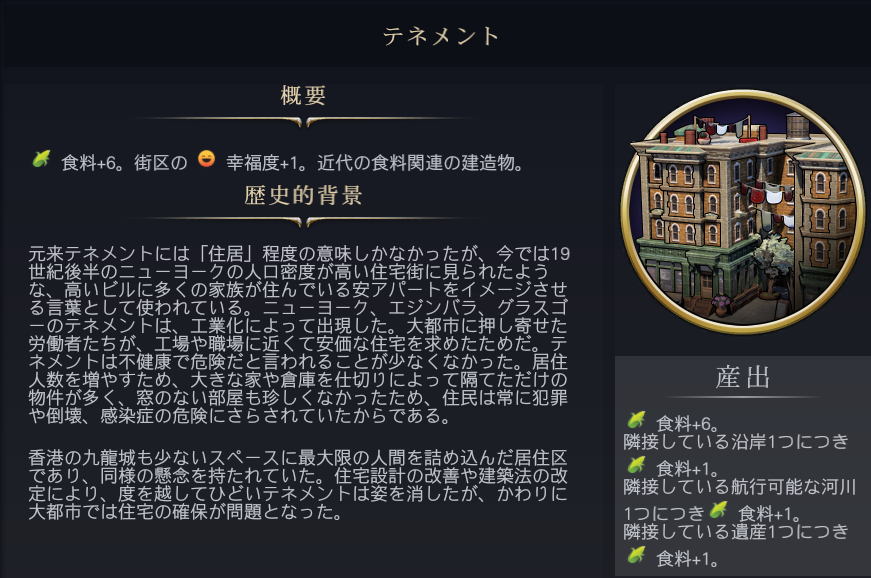

これらを踏まえた上で、近代の食料関連の建造物である「テネメント」の効果を見てみましょう。

隣接ボーナスの記述内容が、ここで解説したものと一致しています。

どうですか?パターンにハメれば理解するのも簡単です。

ちなみに、「街区の幸福度+1」はテネメント固有の効果で、こちらはパターンにハマらない為、これをも利用しての内政組み立ては上級者用のテクニックになります。

いつかこの部分にも踏み込んだ解説記事とか動画をあげることができればイイネ。

そして、上記7種類以外にもう1つあった、外交関連の普通建造物ですが、こちらは隣接ボーナスが設定されていません。

また、外交関連の普通建造物は全て、他の種類の普通建造物と合体(?)させられています。

モニュメントの説明を思い出してみてください。

「文化と外交関連の建造物」

このように、他の種類と混ぜられたものしか外交関連の普通建造物は存在しません。(現状)

もしかしたらアップデートで外交関連オンリーの普通建造物が今後登場するかもしれませんが。

他の外交関連の普通建造物ももう1つ紹介しておきます。

こちらは外交と生産関連の建造物の「ダンジョン」です。

モニュメントもダンジョンも、隣接ボーナスは存在しますが、どちらも文化関連や生産関連の内容と完全に一致しています。

外交関連の建造物の隣接ボーナスは、混ぜられたもう一方の種類の建造物の隣接ボーナスを参照しているだけということです。

なので、外交関連の普通建造物の影響力の出力が隣接ボーナスで高くなるということは現状ありません。

ーーーーーーーーーー

このような感じで、普通建造物の種類と隣接ボーナスを理解していれば、覚えることも容易です。

最後にもう一度、普通建造物の隣接ボーナスの話で覚えるべきことをまとめておきます。

食料・ゴールド関連 :航行可能な河川・沿岸から隣接ボーナス+1を得る

生産・軍事・科学関連:資源から隣接ボーナス+1を得る

文化・幸福度関連 :山岳・自然遺産から隣接ボーナス+1を得る

上記7種類全て :遺産から隣接ボーナス+1を得る

外交関連 :隣接ボーナス無し

普通建造物の特徴③:時代が進むと陳腐化される

倉庫建造物の説明で、「時代を問わない」「時代が進んでも陳腐化しない」と説明しましたが、普通建造物は時代が進むと陳腐化します。

私はたまに「時代を問う建造物」などと意味不明なことをCiv7のプレイ動画で言っていることがありますが、基本的には普通建造物のことを指しています。

陳腐化とは?

→時代が進んで建造物の出力が落ちること

私も、陳腐化によってどれくらい建造物の出力が落ちているのかはまだ検証段階で詳細は分からないのですが、そこそこ大きく(個人の感想)落ちているなと感じます。

そして陳腐化した建造物は、新しい建造物に「改築」することができます。

例えば、図書館(古代)→ダンジョン(探検時代)に改築したりできるわけですね。

「同じ種類の建造物じゃないと改築できないのかな?」と思いきや、そんなことはありません。

探検時代に入ると社会制度「篤信」で社会政策「コミューン」を入手することができます。

こちらを利用すると、改築を進めるスピードを上げることができるので是非利用してみてください。

普通建造物の特徴④:町で購入不可

町で購入できないので、普通建造物が欲しい居住地は町→都市に進化させましょう。

特殊な建造物(祭壇、神殿、鉄道駅、工場、飛行場、発射場)

倉庫建造物、普通建造物の解説が終わり、ここからはこれらどちらにも属さない特殊な建造物についてです。

1つ1つがかなり特殊な効果を持っているので、詳しい解説は今回は省きます。

ざっくりと紹介だけしていきます。

これらの建造物は普通建造物のように枠にハメて分類することができないんだなということだけ分かれば今回はOKです。

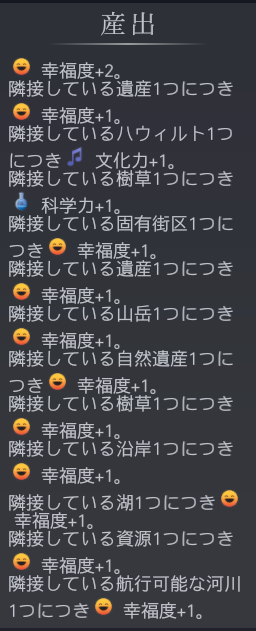

祭壇

パンテオンから追加の恩恵を受けることが出来る建造物。なるほどね。

……は?

シヴィロペディアの祭壇の「産出」、めちゃくちゃ説明を端折っていますね。

基本的には、祭壇は隣接ボーナスを遺産からしか得ることができません。それ以外は殆ど、「パンテオンで選んだ効果として更に乗せることができる隣接ボーナス」になっています。注意してください。

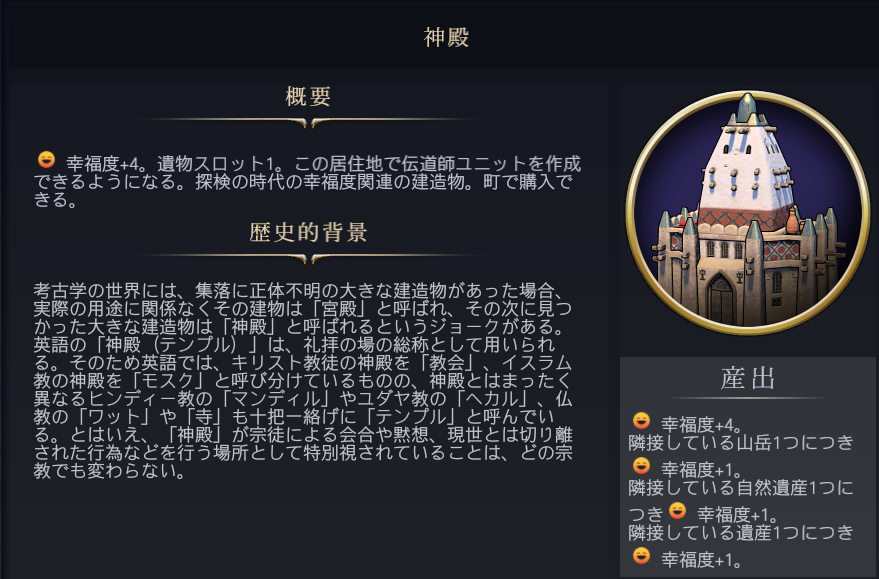

神殿

神殿があれば伝道師ユニットを作成できるようになります。

ちなみに今作には信仰力がないので、伝道師ユニットの作成は生産力かゴールドで行います。

隣接ボーナスは幸福度関連の普通建造物と同じなので覚えやすいです。

鉄道駅

普通は1タイル上に建造物を2つまで建てることができますが、鉄道駅はかなり特殊で、タイルに鉄道駅を建てるとそれだけでそのタイルをパンパンにします。

1つのタイル上に他の建造物と一緒に建てることはできません。

また、居住地間の道路を鉄道にアップグレードするという効果も持っています。

工場

現代の資源関連の建造物(←!?)。

現状資源関連の建造物はこれ1つです。

固有建造物を全て確認できたわけではないので、その中には他にも資源関連の建造物があったりするのかな…??

資源から隣接ボーナスを得ることができます。

鉄道駅があって初めて存分に効果を発揮する少し理解が難しめの建造物。

工場を建設しないと経済勝利もできない為、こちらもかなり特殊な建造物となっております。

飛行場

飛行場も、鉄道駅と同じく1タイルにこれ1つしか建造物を建てることができないという仕様。

発射場

こちらも鉄道駅や飛行場と同じく、建てたらタイルを完全に占有します。

科学勝利する為には建てなければならない特殊建造物。

固有建造物

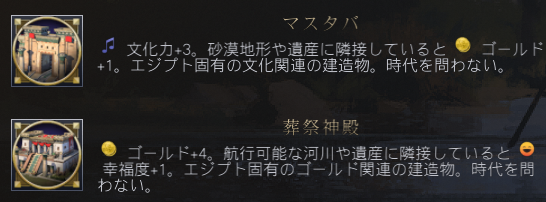

こちらも数が多いので今回はちょこっとだけ説明するに留めます。

↑は古代のエジプト文明の固有建造物です。

マスタバは文化関連の建造物で素の出力は文化力+3ですが、隣接ボーナスでゴールドを得ることができます。そして時代を問いません。

また、葬祭神殿はゴールド関連の建造物で素の出力はゴールド+4ですが、隣接ボーナスで幸福度を得ることができます。こちらも時代を問いません。

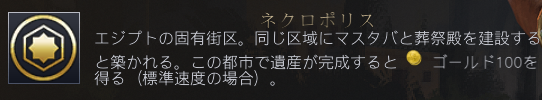

更にエジプトは「ネクロポリス」という「固有街区」の能力も持っています。

同じタイル上に固有建造物であるマスタバと葬祭神殿の両方を建設することで築かれます。

この固有街区がある都市で遺産が完成すると100ゴールドを得るという効果です。

ーーーーーーーーーー

全てを確認できたわけではないですが、大体の固有建造物(と固有街区)は紹介したマスタバや葬祭神殿、ネクロポリスのような性能をしています。固有建造物に共通していると思われる特徴をまとめておくと以下になります。

- 隣接ボーナスがある

- 時代を問わない

- 2つある固有建造物を両方同じタイル上に建設すると固有街区を築くことができる

まとめ

やっと今回の解説終了です。お疲れさまでした。

記事を制作した私もハードでしたが、この長さは読む側もハードだったと思います。

Civ7、プレイヤーにゲームシステムを理解させる気がないUIやチュートリアルで怒り爆発一歩手前ですが、そういうところも含めてゲームの研究や検証を楽しめているような気もするので、ここは見逃してやりましょう。

ただ、個人的にはこれだけ情報をまとめて記事を作成したのだから、サイレントでゲームのバランス調整とか効果変更などを入れるのはやめてほしいです。

ちゃんとパッチノートを公開してくださいよ。(切実)

冒頭でも書きましたが、Civの内政はまだまだこんなもんじゃ解説しきれない(し、私もまだまだプレイしていて謎な部分が多すぎます)ので、また別の記事で固有建造物だったり、軍団司令官のレベルアップだったり、あとは施設とかの解説を書くことがあるかもしれません。

その時はまた読んでくれると嬉しいです。

コメント